|

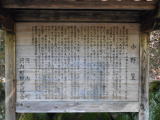

篁の郷の名の由来について  竹林寺本堂

竹林寺縁起によりますと、遠く竹原の沖を諸国修行中の行基上人が、この山頂より霊光が放たれているのをみて当地を訪れ、730年に開創したものです。その霊光は、大樹の山桜が開花しその姿が光輝していたもので、この木を切り千手観音尊像を彫刻し、お堂を建て「桜山花王寺」と名付けたことが始まりです。 当時、子供のない女性がこの本尊に1000日の願をかけ満願の日、お堂の中から童子が現れ五色の玉をその女性に授け、のち男子を出産しました。 その子が時の参議左大臣で万葉歌人である「小野篁」に出世したものです。 篁公は嵯峨天皇に申し出て、ここに七堂伽藍を建立し、寺領50石を付与され勅願時となり、その後弘法大師が登山され、真言宗に定められました。 小野篁は51歳で死去、100年後、再びこの世に生まれ、僧となり当寺で冥途の十王尊の内、九体を刻み、残り一体はは自ら生身の仏となり寺号も篁山竹林寺と改められた者です。 この地域ならではの歴史的な誇りと畏敬の念により名付けられたものです。 参考:小野小町は、平安前期の歌人。出羽郡司小野良真(篁の子)の娘。歌は柔軟艶麗。絶世の美人。 トップへもどる |